Catégorie: Ecriture

avril 28th, 2013 par Jean Sebillotte

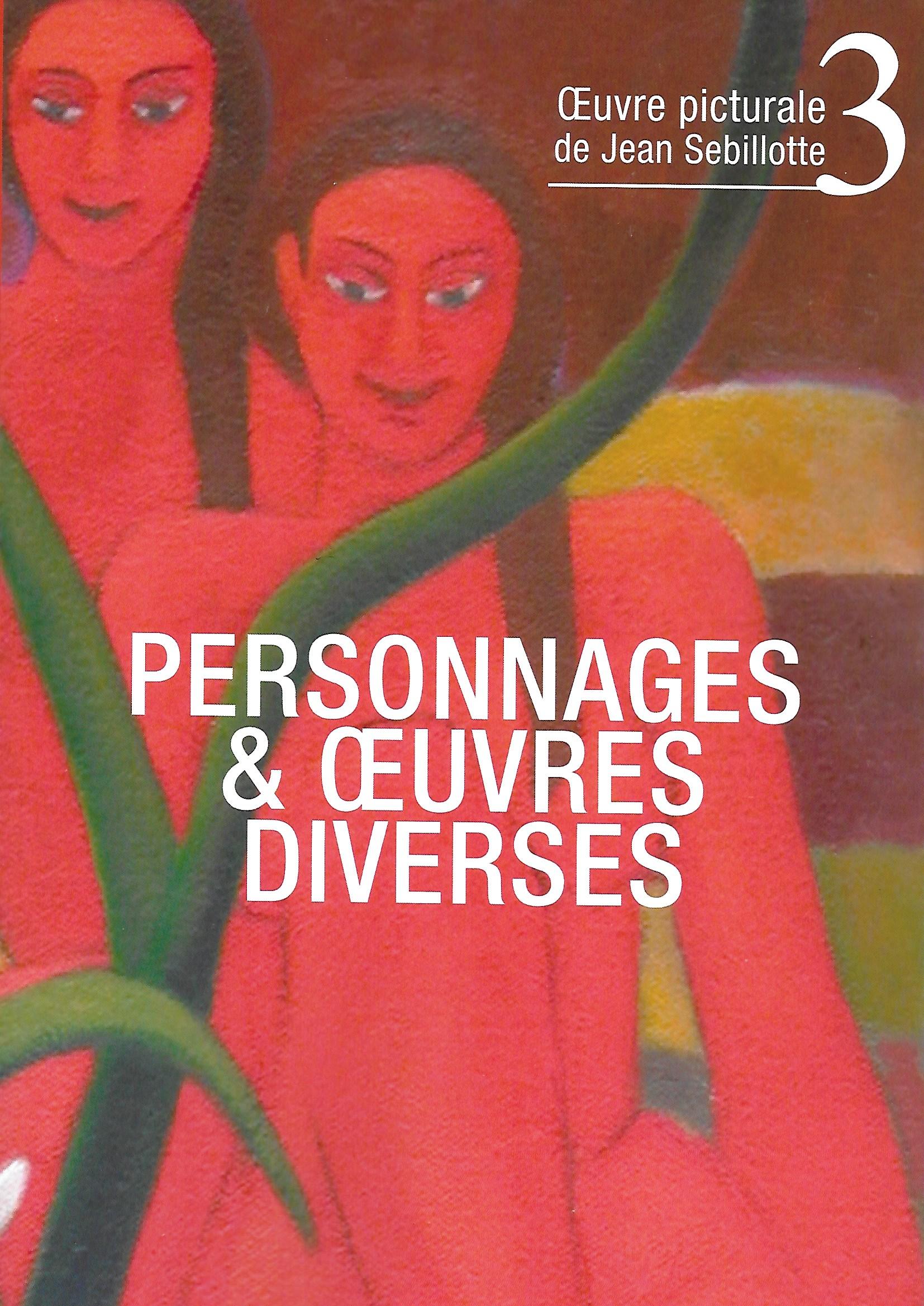

Après bien des débats, bien des essais, bien des remarques critiques (toujours précieuses), j’ai pu donner une forme « classique » à un poème inspiré de Sophocle et déjà présenté ici le 6 avril dernier. Ma pensée est mieux exprimée. Il est vrai que c’est un poème peu « sensible, » peu concret, tout d’idées. Mais Lucrèce, dans son De natura rerum, De la nature des choses, a mis en vers toute la philosophie d’Épicure ! Ceci posé, ce poème dans sa nouvelle forme représente, pour moi, un progrès ! Je dois à mes lecteurs de dire que j’ai, après avoir présenté une première version en six strophes et un dernier vers, repris encore le poème en y ajoutant quatre nouvelles strophes. (Le blog refuse de marquer ces strophes ; en attendant la solution du problème chacun peut reconstituer les quatrains !) Pourquoi un tel effort dans une forme que l’on peut estimer dépassée ? L’est-elle vraiment dépassée cette façon de poétiser ? Aragon n’a pas hésité à l’adopter et de nombreux poètes actuels concourent pour divers prix en usant de l’alexandrin. La rigueur poétique et une critique attentive m’ont obligé à progresser.Voici donc le poème corrigé une nouvelle fois. Et surtout, dans un souci de rigueur, j’ai, in fine, changé le titre.

A Sophocle, sur l’Homme

« Il est bien des merveilles en ce monde,

il n’en est pas de plus grande que l’homme. »

Sophocle

L’homme que tu vantes, toi, Sophocle d’Hellas,

Cet homme par milliards multiplié, hélas,

A jusques à présent, épuisé notre monde,

Vicié l’atmosphère, pillé nos belles ondes.

Et que lui importe, à cette créature,

A ce seigneur très fou, selon moi immature,

Ce que sera demain la nature violée,

Si sa bourse est remplie des biens qu’il a volés ?

Si sa course est folle, comment l’arrêter ?

Que dire s’il croit l’hiver chaud comme l’été ?

A ses yeux ne paraîtront-ils pas inutiles

Ces reproches du poète bien inutiles ?

Faut-il en appeler aux Dieux et aux anciens ?

Faut-il mettre en garde les miens et les siens ?

Faut-il persuader, parler fraternité,

Et de nos frères limiter la liberté ?

Ne faut-il pas mieux dire à ces prédateurs

Des espèces connues, que déjà à cette heure

Leur destin est scellé par cette évolution

Dont les décrets et lois disent : condamnation !

*

A vivre sans vertu, seraient-ils condamnés ?

Par quel autre décret, seraient-ils ici nés ?

A n’être qu’animaux, quel serait leur destin ?

Et doivent-ils donc vivre, en suivant leurs instincts ?

De morale aussi, leur espèce est pétrie,

Dont le sens du devoir est aussi la patrie !

Qu’ils se posent aujourd’hui les questions redoutables,

Et dès lors acceptent des lois l’inévitable !

Ainsi tout change alors : à eux d’être penseurs,

D’être philosophes, et qu’à leurs âmes sœurs

Ils apportent les remèdes si nécessaires

Et au monde humain, une paix millénaire !

Même si la fin est vraiment inéluctable,

Les choix humains doivent rester discutables !

Aux hommes de refuser l’excès de l’instant,

Et à eux de préserver leurs propres enfants !

Là est la grandeur de l’homme, ô Sophocle,

Qui peut refuser de tout bâtir sur le socle

De la loi du monde, et, comme un fier lutteur,

Bien que perdu, se battre encor avec hauteur !

Jean Sebillotte

Publié dans Ecriture, Poesie Etiquette: A Sophocle, Adresses aux hommes, alexandrins, Sophocle

avril 20th, 2013 par Jean Sebillotte

Pour tenter de comprendre mon vécu de jeune auteur et examiner ma situation, je commence à me balader sur la toile. Et voici ce que je trouve sur le site « envied’ecrire.com » et reproduis ici. Il y a quelques temps, j’évoquais Elisabeth George et son livre Mes secrets d’écrivains. Peut-on imaginer des démarches aussi dissemblables ?

Un jour, peut-être, expliquerai-je la façon que j’ai trouvée d’écrire ? Il serait prétention de le faire tant que je n’ai pas trouvé d’éditeur, autre que des gens qui m’ont publié à compte d’auteur. C’est là mon point de vue actuel. Peut-être changerai-je d’avis. Chi lo sa ?

Les secrets d’écriture de Patrick Modiano

Né en 1945, Patrick Modiano est l’auteur d’une trentaine de romans publiés pour la plupart chez Gallimard. C’est en 1967 qu’il publie La Place de l’étoile, son premier roman sur l’Occupation couronné du prix Roger Nimier. Après La Ronde de nuit de 1969, il reçoit en 1972 le Grand prix du roman de l’Académie française pour Les Boulevards de ceinture. En 1978, il parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le Prix Goncourt.

Né en 1945, Patrick Modiano est l’auteur d’une trentaine de romans publiés pour la plupart chez Gallimard. C’est en 1967 qu’il publie La Place de l’étoile, son premier roman sur l’Occupation couronné du prix Roger Nimier. Après La Ronde de nuit de 1969, il reçoit en 1972 le Grand prix du roman de l’Académie française pour Les Boulevards de ceinture. En 1978, il parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le Prix Goncourt.

A l’occasion de la sortie de son roman Horizon en 2010, Patrick Modiano avait accordé un entretien au magazine français Lire.

Relisez-vous vos précédents romans avant d’écrire le nouveau ? Non, mais je suis obligé de le faire lorsque paraissent des éditions de poche. C’est très désagréable. J’ai toujours envie de corriger certains détails. C’est le problème des livres qui ont été écrits très jeune, c’est-à-dire jusqu’à 35 ou 40 ans. Vingt ans après, les lire procure un drôle d’effet. Semblable à celui que l’on ressent quand, à 60 ans, on se voit dans un film ou un documentaire à l’âge de 20 ou 30 ans… C’est très bizarre. Et cela interroge la question de l’âge. Je me demande ce que ressentent les vieux comédiens qui se revoient dans des films tournés lorsqu’ils avaient 20 ans. Ça doit être très dérangeant, non ? Se reconnaît-on ? Qui reconnaît-on ? J’ai l’impression que ce sentiment dérangeant se stabilise à partir de 45 ans. A cet âge, il peut encore y avoir des changements terribles, mais, pour l’essentiel, tout est joué.

Où situez-vous la frontière entre la fiction et le récit ? Le point de départ est toujours quelque chose de très précis qui ne relève pas de la fiction. Un détail. Ou une scène. Quelque chose qui a véritablement eu lieu. Un morceau de réalité. Après, je mélange ces bribes de réel à ce qu’elles auraient pu devenir. Et ça devient une sorte de fiction. L’horizon est né de cette façon : la scène primitive est une scène où je voyais quelqu’un attendre une autre personne à la sortie d’un bureau.

Comment écrivez-vous ? Je pars du concret pour aller vers la fiction. J’utilise souvent le nom de personnes qui ont vraiment existé parce que ça m’aide à soutenir l’échafaudage. Je détourne leurs noms, bien sûr.

Quelle est votre unité première : la phrase, le paragraphe ? La phrase. La première phrase, la plupart du temps. Mais quand on écrit, on part à l’aveuglette. Pendant le premier mois, je me sens très souvent découragé, je me demande si je dois continuer. C’est comme si je conduisais en plein brouillard, sans rien voir devant moi mais je poursuis ma route, sans savoir où aller, avec parfois la sensation ou la crainte de m’être engagé dans une voie sans issue. Mais ce qui est très bizarre, c’est que, quand j’ai cette intuition de m’être engagé sur une fausse route, j’essaie de rattraper la route principale plutôt que de faire marche arrière. Au lieu d’abandonner, de me dire : « C’est une fausse piste, il faut que j’arrête, tant pis », je continue et j’essaie de rattraper la route principale.

Avez-vous connu ce sentiment avec tous vos romans ? Oui, tous. Pour certains, il y a peut-être eu une petite ligne droite… Mais je ne suis pas comme ces écrivains qui tracent le sillon avec constance et confiance. Il y a toujours ou presque ce détour et cette sensation, au dernier moment, d’être comme un trapéziste qui parvient, in extremis, à rattraper le trapèze qu’on lui a lancé.

Par quel moyen (ou quel miracle) retrouvez-vous le chemin ? Comment rattrapez-vous le trapèze ? Par la phrase, justement. Un paragraphe ou une page qui me semblent catastrophiques le soir peuvent être rétablis le lendemain matin par une phrase. Ou en supprimant quelque chose. Mais j’ai, chaque matin, une impression de rattrapage de ce que j’ai fait la veille. Je n’ai jamais connu cette impression d’écrire en ligne droite. C’est comme si vous naviguiez en essayant d’éviter les écueils et que, au dernier moment, vous les contourniez. Utiliser des blocs de réalité, notamment des noms propres de gens que j’ai pu croiser, m’aide à effectuer ce rattrapage. Quelquefois, je cannibalise certains trucs, c’est-à-dire que je me sers de plusieurs segments qui pourraient chacun être un roman différent.

Ce qui explique que le lecteur ait souvent l’impression, à vous lire, que tel ou tel passage pourrait être le point de départ d’un autre roman…Oui, j’en suis tout à fait conscient. Pour essayer de redresser la barre, je me sers de segments qui auraient pu être développés dans des romans ultérieurs mais que j’ai besoin de mettre bout à bout dans celui qui est en cours d’écriture. Je suis comme quelqu’un qui essaie de trouver un dopage artificiel. Je cherche ce qui pourrait me stimuler. En joaillerie, on appelle cela un serti invisible. C’est-à-dire que l’on ne s’aperçoit pas de la mise bout à bout de plusieurs segments, on ne voit que la fluidité. J’essaie de travailler ainsi. Ou plutôt, je ne peux que travailler ainsi. Ce qui me laisse toujours un sentiment assez désagréable.

Mais faut-il déduire de cette méthode que vous n’avez pas un rapport heureux à l’écriture ? Non. Ce qui aggrave mon cas, c’est cette rêverie préalable à tout commencement d’écriture et dont j’ai besoin avant de passer à l’acte. Je suis comme ces gens qui sont au bord d’une piscine et attendent des heures avant de plonger : écrire, pour moi, est quelque chose de désagréable, donc je suis obligé de rêver beaucoup avant de m’y mettre, de trouver des façons de rendre agréable ce travail assez long et difficile, de trouver un dopant. J’ai d’ailleurs compris, maintenant, la raison de l’alcoolisme de beaucoup de grands écrivains : je crois qu’il s’agit de cette perpétuelle baisse de tension et l’alcool fonctionne comme le grand dopant, même quand on a fini d’écrire.

Et vous, quel est votre dopant ? L’alcool ? Non, pas du tout. Je marche beaucoup. Je rêvasse. Je me mets dans une sorte d’état second à partir de morceaux de réalité, souvent du passé, parfois des noms propres. Cette perpétuelle hésitation transparaît peut-être dans mes livres… Je ne me rends pas compte.

Non, justement. (…) Pour arriver à cette fluidité, faites-vous un gros travail de réécriture ? Non. Je corrige parfois quelques phrases, bien sûr, mais lorsque j’ai terminé un livre, je ne le récris pas, je ne fais pas de changements, je ne le reprends pas. Il est écrit.

Quelle est votre discipline ? Si on n’arrive pas à écrire tous les jours, on perd le fil et le découragement s’installe. On se dit « à quoi bon ? » et c’est foutu ! J’écris tous les jours pour ne pas laisser le découragement s’installer en moi. Et parce que j’aurais trop de mal à reprendre après une interruption, même brève. On perd facilement le fil, dans ce genre de travail, vous savez… D’autant que, comme je vous l’ai dit, je ne vois jamais le but vers lequel mes livres tendent. Si je laisse passer un jour, je suis perdu. Je navigue à l’aveuglette, donc je dois naviguer chaque jour, sinon je coule.

Ce qui est frappant, c’est que vous n’avez aucune vue d’ensemble sur le livre que vous êtes en train d’écrire… Oui, en effet. Je sais que la plupart des écrivains savent où ils vont. Enfin, un peu… Moi, pas du tout. Tout en sachant, puisque je parviens, je crois, à redresser la barre.

Publié dans Articles, Ecriture, Lectures Etiquette: écriture, Secrets d'écriture, témoignage

avril 6th, 2013 par Jean Sebillotte

Sollicité pour participer à une anthologie de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie, j’ai donné ce poème inspiré de l’Ode à l’Homme de Sophocle, citée dans le blog en juillet 2012. J’en ai fait une « Adresse aux hommes au seuil du second millénaire. »

« Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme. »

Celui que tu chantes, Sophocle d’Ellas, n’est plus, deux fois hélas, qu’un seigneur désenchanté, par milliards multiplié, qui pille les mers, épuise les terres, réchauffe l’atmosphère, vide le monde à lui livré.

Comment arrêter cette folle course de fous déjantés se foutant de l’hiver quand ils sont en été ?

Qu’importe aux humains immatures ce que sera la nature, demain, au terme de leur course ? Ils vivent, avides, pour gonfler leur bourse, esclaves de leurs désirs sans attendre les lendemains !

Qu’importent, poètes sans luths, vos chants et vos luttes, sévères à vos yeux mais futiles aux leurs ? Est-il utile d’invoquer les Dieux peuplant des cieux qu’ils croient vides ?

Depuis toujours on tue les prophètes qui font le bilan de l’humaine folie. Mais d’autres se lèvent maintenant avertir les hommes qu’ils abrègent leur futur en gaspillant des ressources pensées infinies !

Savent-ils bien ― eux qui croient parfois la terre plate et l’homme créé en six jours, eux les pires prédateurs que la terre ait connus ― que la loi implacable de l’évolution les a déjà condamnés au sort de leurs prédécesseurs ?

Peut-on alors espérer qu’ils utilisent les progrès de leurs sciences pour permettre à leur équipée, encore brève, de s’achever dans la paix, la liberté, l’amour et la fraternité ?

Faut-il être poète pour vouloir aux siens une fin digne ou faut-il que le mal tragique accompagne encore les millénaires qui leur restent à vivre ?

Mais peut-être, Sophocle, l’homme, cette merveille, a ceci de sage qu’il vit dans l’instant, laissant à ses enfants, de générations en générations, les problèmes qu’il suscite. Car, à s’envisager condamnés, pourquoi donc être vertueux ?

Posez vos questions, n’attendez pas de réponses !

Jean Sebillotte

Publié dans Ecriture, Poesie Etiquette: Adresse aux hommes, poème, seuil du second millénaire, Sophocle

avril 6th, 2013 par Jean Sebillotte

« Les pommes sont prêtes, dit papa. Que dirais-tu d’aller faire un tour ? » Nous habitons à Saint-Ouen, là-même où Utrillo a peint en 1908 le tableau — peu connu m’a dit mon père, sauf ici — de la rue où commerçait un marchand de couleurs. De nos jours, en 2013, la rue existe toujours dans le centre de cette bourgade agrandie démesurément comme tant de communes de la région parisienne. Moi, à 17 ans, je me passionne pour la peinture. Papa m’adore et la peinture aussi. Je suis déjà allée au Louvre avec ma classe et notre prof d’arts plastiques nous avait longuement arrêtés devant des tableaux célèbres. J’avais acheté la carte postale qui représente un tableau de Murillo.

— Papa, serais-tu prêt à aller au Louvre ? J’aimerais revoir certains tableaux, par exemple celui-ci.

— C’est une bonne idée ma fille. Mais sache que ton tableau, souvent appelé le Jeune mendiant. est celui du Jeune pouilleux !

Je me demande pourquoi j’aime ce tableau. Par sympathie pour ce gamin affalé par terre, de guingois, en pleine lumière, qui, en effet, écrase une puce sur sa poitrine sans s’occuper de la cruche et des pommes qui s’échappent du couffin à ses pieds ? On ne le voit pas mendier. Mon père a raison. Il adore aussi le déguisement. Il aime me surprendre. L’autre jour il s’est caché le visage avec un masque peint d’une pomme bien verte avec ses feuilles et a mis un chapeau melon et une cravate rouge. « Magritte » m’a-t-il glissé alors!

Nous ne sommes pas allés au Louvre. Papa était trop fatigué. Nous sommes partis faire le tour de quelques pâtés de maisons. Au retour, il nous offre ses pommes en compote tiède avec de la glace à la vanille dessus et des biscuits. Un régal ! Mon père me dit :

— Comme je ne t’ai pas emmenée au musée on regarder des bouquins.

Nous regardons d’abord le jeune pouilleux. Je dis à mon père :

― On parle plus de pouilleux. C’est ringard. Maintenant on parle de SDF et pas de mendiant. Je trouve qu’on confond trop les deux mots. Il y a des SDF qui ne mendient pas et des mendiants qui ont un domicile ! Je sais qu’à Paris les enfants roumains qui mendient dans le métro sont aussi des voleurs. Où est leur domicile ?

— Tu pinailles dit papa.

Il pousse ! Alors je lui sors :

— Tel père, telle fille.

Revenons à la peinture. Après discussion, nous sommes d’accord tous les deux pour dire que Murillo a peint la misère plutôt que la mendicité. Moi, j’aime bien ce gosse et je trouve que le choix des tons chauds rend moins triste le tableau.

— Ce sont les ocres, ajoute mon père, avec un peu de rose ce qui donne une jeune peau veloutée. Dans le vêtement il y a un peu de bleu. As-tu remarqué que c’est inspiré du Caravage ?

Je me dis que l’enfant aurait dû avoir un chien amical pour se défendre. Tout d’un coup je pense aux renards. Peut-être parce que je viens d’entendre à la radio qu’une de ces bestioles vient d’attaquer un enfant à Londres. En Espagne, à l’époque, il devait y avoir aussi des renards. Je le demande à mon père qui ne le sait pas. » Mais, à propos de renard, dit-il, je me souviens de la peinture d’un dénommé Robert Wilson. Un superbe renard, debout, habillé en homme, au visage rouge et menaçant-avec les dents, les yeux, l’intérieur d’une oreille, un col, et un revers de son vêtement d’un blanc éclatant, le tout sur fond noir. Un tableau splendide et dérangeant. Dommage que je n’ai pas de reproduction à te montrer. C’est drôlement plus fort que du Berthe Morizot ! Cette femme est pleine de bons sentiments. C’est un bon peintre mais à côté de Matisse, elle est bien pâle. Quand papa est lancé, rien ne l’arrête.

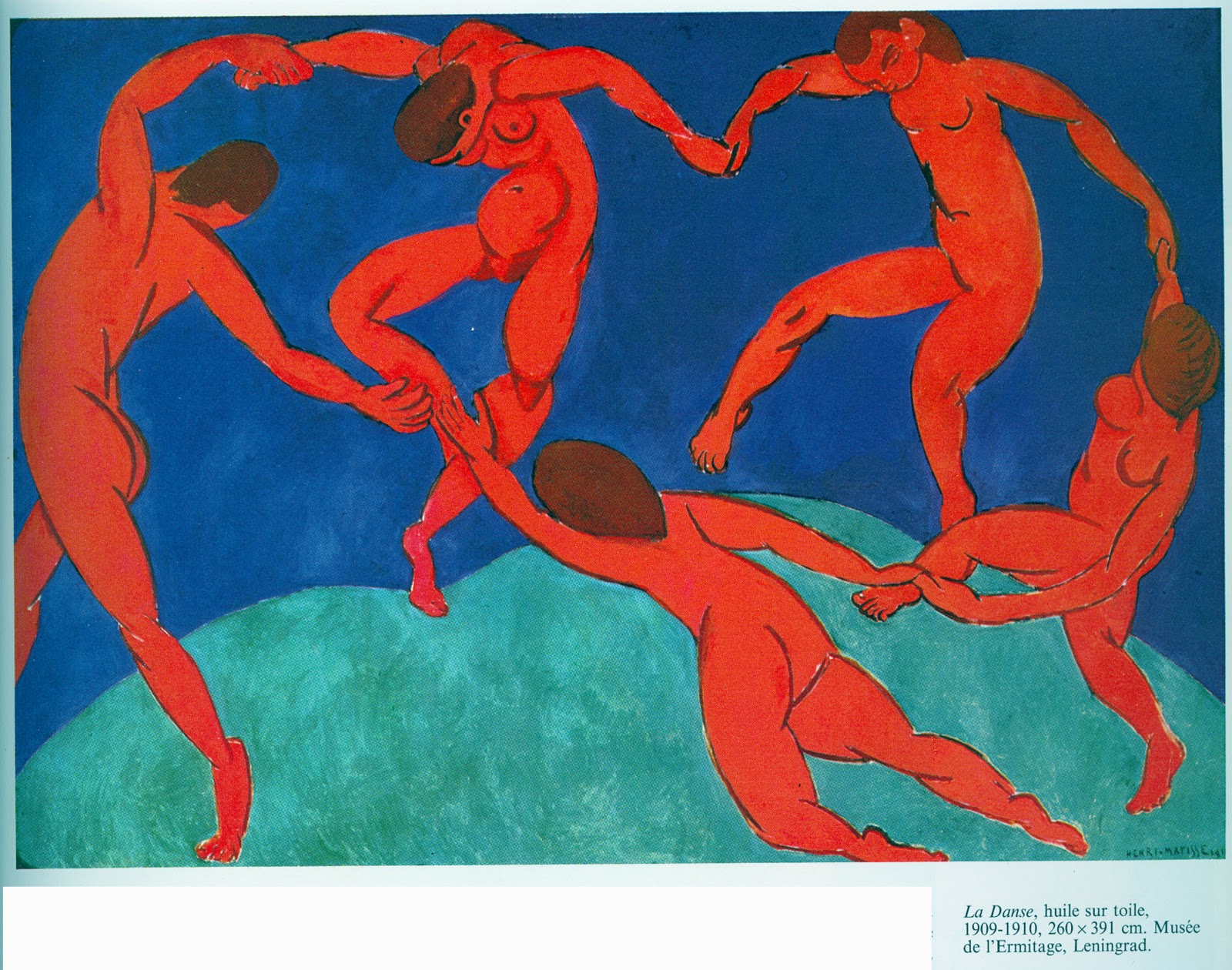

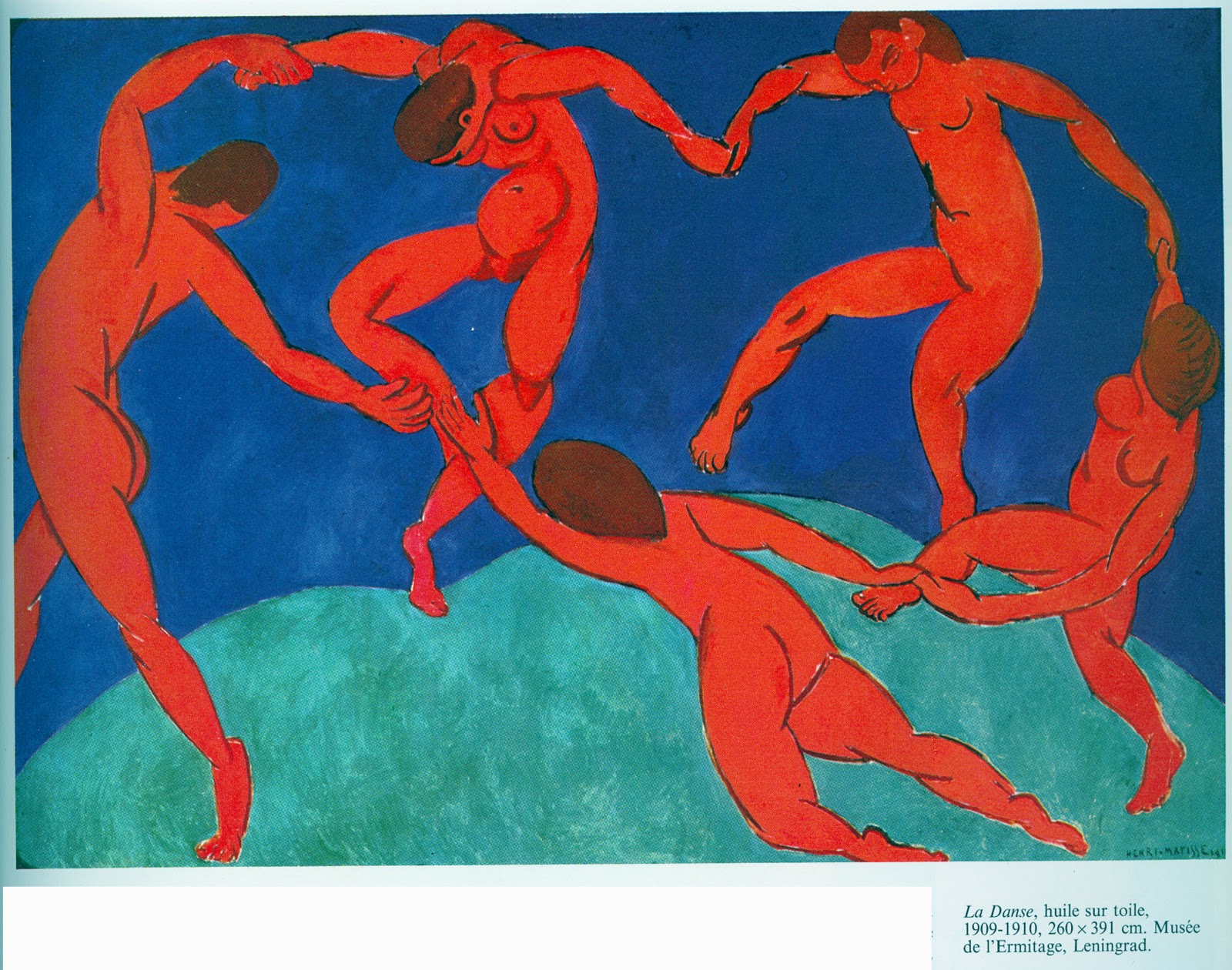

— Regardons le Matisse de Schneider, me dit-il.

Il sort un énorme livre d’art, le pose sur la table de la salle à manger. Il tourne les pages, je regarde. Nous tombons sur La danse. Des personnages rouges sur une colline verte et un ciel bleu. Le tableau est en Russie. Mon père râle :

― Je suis sûr d’avoir vu le même tableau mais où le ciel est vert. Je le préfère à celui du livre. Regarde sur internet.

Je ne trouve rien de ce qu’il me dit. Il y a d’autres tableaux intitulés La danse. Un à New York par exemple qui est moche. Steiner ne le montre pas. Par contre il montre une série de décorations de la collection Barnes. Bof. Sur d’autres tableaux, Matisse a peint des danseuses avec un tabouret et un bouquet. Mais rien d’aussi beau que le tableau rouge, bleu et vert..

― Je comprends pas, dit papa. J’ai pourtant le souvenir d’un tableau où le ciel était vert. Bon. Tant pis. Ce tableau-ci est quand même vachement beau, tu trouves pas ?

Je suis d’accord avec lui. C’est splendide. Je vois trois femmes et deux hommes. Steiner dit que ce sont cinq femmes…dont deux sont « assez masculines » ! Le tableau danse. Est-ce parce que les corps sont tellement déformés ?

— L’art est déformation, ma fille !

Sacré père qui veut toujours avoir le dernier mot !

Jean Sebillotte

Publié dans Ecriture, Nouvelles, Peinture Etiquette: Histoire de tableaux, nouvelle illustrée

mars 2nd, 2013 par Jean Sebillotte

L’auteur écrit ici des textes qui sont des petites merveilles de poésie en prose, ou de courts récits poétiques. Le livre est illustré de petites phrases manuscrites comme celle de la couverture. Dans le corps du texte j’ai relevé ceci :

L’auteur écrit ici des textes qui sont des petites merveilles de poésie en prose, ou de courts récits poétiques. Le livre est illustré de petites phrases manuscrites comme celle de la couverture. Dans le corps du texte j’ai relevé ceci :

« J’ai lu plus de livres qu’un alcoolique boit de bouteilles. Je ne peux m’éloigner d’eux plus d’un jour…Le poète qui a repeint les appartements du paradis et de l’enfer, je sors ses livres du buffet où ils prennent une teinte d’icône…et délivre deux enfants dont j’époussette le costume avant de les laisser courir dans la lumière…Dante descend aux enfers comme on descend à la cave chercher une bonne bouteille… »

Ces phrases sont extraites de Vita Nova.

Un carnet aux pages bleues, inséré au milieu du livre, est dédié à sa femme, « la plus que vive. »

Publié dans Articles, Lecture, Lectures, Poesie Etiquette: Christian Bobin, homme-joie, joie, poèmes en prose

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site