Catégorie: Lecture

janvier 20th, 2013 par Jean Sebillotte

Ce premier roman d’Emmanuelle Guattari, très court, se lit très vite, l’auteur adoptant le point de vue de l’enfant qui ne retient de son passé que des bribes. Le livre nous livre des anecdotes, des sentiments, des visions enfantines qui, accolées, finissent par nous donner l’atmosphère très particulière de ce monde où elle a passé sa petite enfance. La force de la romancière est de rester allusive et de ne chercher, à aucun moment, une quelconque morale ou une philosophie relative à son existence. Il y avait les « Fous, » les non-Fous, et les enfants et elle parmi eux.

Ce premier roman d’Emmanuelle Guattari, très court, se lit très vite, l’auteur adoptant le point de vue de l’enfant qui ne retient de son passé que des bribes. Le livre nous livre des anecdotes, des sentiments, des visions enfantines qui, accolées, finissent par nous donner l’atmosphère très particulière de ce monde où elle a passé sa petite enfance. La force de la romancière est de rester allusive et de ne chercher, à aucun moment, une quelconque morale ou une philosophie relative à son existence. Il y avait les « Fous, » les non-Fous, et les enfants et elle parmi eux.

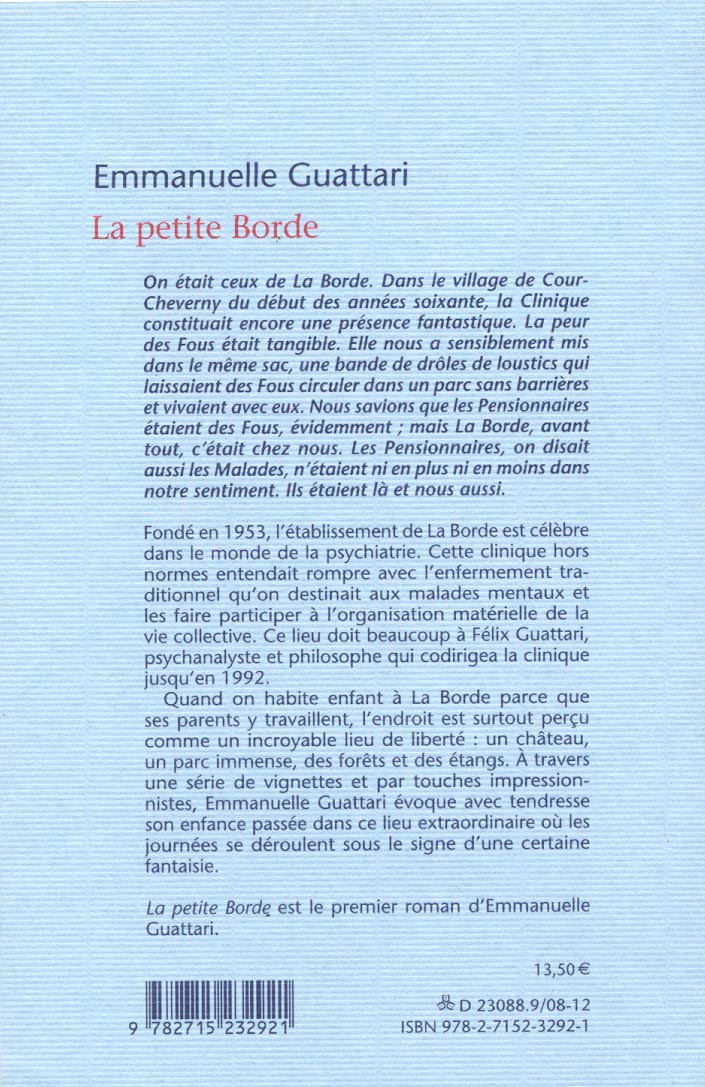

La 4ème de couverture fournit le contexte. Est-elle nécessaire ? Elle nous apprend que l’auteur est la fille d’un type étonnant, ayant une grande notoriété et que le roman est probablement très autobiographique. Sans ces précisions, le livre aurait-il perdu de sa force ? Je ne saurais le dire. Il aurait gagné en mystère. Certaines figures en auraient-elles pâti ? Auraient-elles perdu leur force ? Je ne le crois pas comme ce père, cette « Tanche, » cette mère adorée, ce frère, cette belle-mère dont on ne sait rien si ce n’est qu’elle a existé et qu’elle devait aimer outre le père, les enfants qu’il lui avait imposés, etc.

Certains critiques sautent à pieds joints sur cette question et utilisent cette dernière page de couverture, mais pas ceux dont le texte est repris ci-dessous.

Certains critiques sautent à pieds joints sur cette question et utilisent cette dernière page de couverture, mais pas ceux dont le texte est repris ci-dessous.

Jean S

Quelques critiques

Le point de vue de Fabienne Bussaglia de Télérama est bref : Emmanuelle Guattari signe un roman virtuose sur un paradis perdu : la clinique de La Borde, établissement psychiatrique hors norme fondé par son père, Félix Guattari

Celui de Marine Landrot, dans Télérama aussi, est plus détaillé : Une ou deux pages à peine, parfois quelques lignes : chaque chapitre ressemble à un lambeau d’écorce gravé au canif. Emmanuelle Guattari est avant tout écrivain, comme ce premier roman ravageur le révèle…

Petite, Emmanuelle a donc grandi dans ce château du fou au bois dormant, emplissant ses poches de petits cailloux qu’elle dissémine aujourd’hui avec une virtuosité féerique. Aussi effrayants qu’envoûtants, les souvenirs qu’elle a gardés de ce paradis perdu sont en effet dignes d’un conte de fées…

Ecrit à la première personne, son livre va et vient, avance et recule, scrute et s’enfuit. La beauté de ce récit vient des entailles qui le creusent petit à petit. Il n’y a pas de nostalgie dans cette confession autobiographique, élastique jusqu’à l’arrachement. Les petits miracles décrits en flashs aveuglants cachent un souhait impossible, émis dans un chapitre totalement différent des autres, éploré, à vif, le plus beau du livre : faire revivre la mère disparue.

Florence Bouchy, dans Le Monde écrit : Comment perçoit-on, quand on est enfant, cette vie avec les malades mentaux ? Comme une expérience de liberté dont l’écrivain fait, pour son premier roman, un paradis perdu.

Pour plus d’analyses voir http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-120312-la-petite-borde.htm

Publié dans Lecture, Lectures Etiquette: Emmanuelle Guattari, La petite Borde, Le choix des Libraires, Les Fous

novembre 22nd, 2012 par Jean Sebillotte

Ce livre remarquable, dont j’ai inséré les deux couvertures dans cet article, traduit la trace profonde laissée par Michel, mon frère, décédé le 7 avril 2010. J’ai été associé à cet hommage qui comprend une introduction intitulée « Vie et œuvre de Michel Sebillotte : quelques repères » rédigée par Jean Boiffin.

Je participe à ce livre par un article sur la genèse de Ferti-Mieux. J’étais à ce moment -là, au ministère de l’environnement, l’animateur d’une équipe, » la mission Eau-Nitrates « , chargée d’animer l’action qui débutait pour limiter la pollution des eaux par les nitrates et phosphates d’origine agricole (qui sera étendue plus tard aux pesticides). A ce titre, la mission assurait le secrétariat d’un comité (le Corpen) rassemblant toutes les personnes morales et physiques concernées. Mon article traite donc d’un aspect particulier de l’action où Michel a joué un rôle majeur. Mais j’ajoute ici ce que je n’ai pas écrit : le Corpen et la mission avaient largement préparé le terrain, mobilisant beaucoup des agronomes de terrain qui avaient été formés par Michel et son équipe d’enseignants de l’Agro, et finançant de nombreux travaux effectués dans la France entière. J’ajoute aussi que j’’étais moi-même membre des deux comités qui « géraient » l’opération Ferti-mieux.

Mais notre collaboration à tous deux, nos relations étaient plus anciennes. Je pense intéressant ici de donner un complément à l’article de Jean Boiffin et un aperçu sur mon propre parcours.

*

Michel et moi étions les aînés d’une famille de cinq. Du fait de la guerre, de facteurs propres à lui, Michel était en retard dans ses études et moi en légère avance. Pour mes parents il n’y avait pour nous qu’un collège possible, près de Tunis , qui se muait en un simple internat quand, à partir de la 3ème, nous allions au lycée de Carthage. Ainsi, malgré les deux ans qui nous séparaient, nous nous sommes trouvés dans la même classe, de la 6ème à la première. Michel resta ensuite en France pour la terminale et moi en Tunisie. J’y fis avec succès Sciences Ex. Il me fallut cependant refaire une année de terminale en France pour entrer en préparation au lycée Henri IV. J’y rejoignis mon frère qui avait repris une année d’avance…Mais lui en cube, moi en carré, nous nous sommes retrouvés dans la même classe ! Encore une fois ! Puis condisciples à l’Agro !

Etrange destin dont je tairai ici les arrière-plans, sauf pour souligner combien il a impliqué de rivalité et de complicité. De là vient à mon avis une partie de la rage au travail de Michel, de sa volonté de réussite. De nos parents aussi, car les cinq enfants sont des acharnés, me semble-t-il.

Ce que dit Jean Boiffin sur Maknassy (l’exploitation créée par mon père, gérée par lui avec l’appui constant de ma mère) et le rôle paternel est justement souligné pour Michel.

Il l’est pour moi !

J’ai dans ce blog fait largement mention du 6ème tome des mémoires paternelles. Le lecteur peut s’y reporter, puis les commander et se mettre à lire. Il comprendra.

Michel, très tôt, comme aîné, se voyait en « repreneur », en « successeur potentiel ou associé » de mon père qui lui a clairement signifié que la ferme (mot impropre toujours utilisé) ne pouvait pas faire vivre deux ménages.

Si mon frère aîné voulait être agriculteur et à défaut peut-être agronome, je ne voulais pas du tout devenir agriculteur, mais pourquoi pas agronome ? L’économie agricole m’attirait, un peu pour les mêmes raisons. Mon père nous a bien inculqué (plus par l’exemple de sa vie, et l’exposé de ses problèmes que par une pédagogie particulière) que tout se tenait. De là vient notre conscience aigüe de la notion de « système. » Ma vocation pour l’économie est, elle aussi, fondée sur le fait que tout se tient dans une exploitation agricole. S’y ajoute la perception très vive de l’importance de l’argent pour un agriculteur. C’est à Maknassy que j’ai appris cette loi essentielle qui veut que le dernier quintal fasse le revenu. Plus tard j’ai dû expliquer aux écolos qu’il était rationnel de mettre plutôt trop d’un engrais azoté peu cher que de risquer de perdre les derniers kilos ou quintaux d’une céréale (toutes choses égales par ailleurs) !

*

Ce détour pour éclairer les tous débuts professionnels de Michel. Il se trouve ― et cela complète sa biographie ― qu’il s’est d’abord tourné vers Valdeyron connu en Tunisie dans notre jeunesse puis subi comme professeur de génétique. Avec lui Michel se faisait ch…à compter des drosophiles. C’était, je pense, avant son service militaire. Je suivais un an après lui mais sans que nous en discutions. Nous vivions notre vie (enfin ?). L’arrivée d’Hénin (j’en reparlerai) s’annonçait. Les « vieux assistants » n’avaient aucun avenir. L’un d’eux, Fraigneaud, m’a dit « les Sebillotte on vous aime bien, il y a une place pour l’un de vous à la chaire. » J’en ai un souvenir assez vif et ce sont à peu près les termes employés. J’étais quant à moi en fin d’agriculture-élevage (3ème année) et même de l’ENSSAA (4ème année). Le service militaire était à accomplir. J’avais hésité à entrer à l’INRA-Economie. Bergmann (professeur d’économie rurale de l’Agro) m’avait conseillé la voie technique. Je pensais entrer à la SARV (conçue comme un service régional étatique de « développement agricole » pluridisciplinaire, qui se serait appuyé sur la recherche d’une part et sur le conseil agricole départemental, d’autre part). Beau projet mort-né !

Michel finissait son service militaire. Je lui ai transmis l’info. Là s’est arrêté mon rôle. Ceci se situe en amont de la rencontre Michel–Hénin relatée par Jean Boiffin.

*

La SARV n’ayant pas vu le jour, je suis devenu prof. durant six mois en collège agricole (à Châtillon-sur-Seine), puis assistant d’économie rurale à Grignon (domaine : gestion de l’exploitation). Michel assistant à l’Agro, moi à Grignon…Beau parallélisme ! Une voie bouchée pour moi…J’ai ripé ailleurs. Toujours dans des domaines où l’exploitation agricole était l’unité centrale de mon action.

Nous n’avons jamais cessé nos relations sur le plan professionnel. Ainsi Michel m’a mis en relation avec une boite d’études avec laquelle il avait travaillé (en Afrique Noire, notamment), m’a introduit pour un long article au journal de la France Agricole dont il était, à l’époque, un collaborateur permanent (voir sa biographie). Plus tard, j’ai pu, par exemple, recruter des élèves de Michel, participer à certaines formations à sa demande. Plus tard encore je suis intervenu dans des sessions de la Relance Agronomique. Une fois au ministère de l’environnement, j’ai pu aider financièrement pas mal d’initiatives de terrain, divers colloques, dont l’un d’hommages à Hénin. J’ai pu discuter avec Michel de ma démarche et, par exemple, du bilan de l’azote pour une exploitation, outil créé par la mission Eau-nNtrates (et qui doit beaucoup à P. Bédékovic) et largement utilisé ensuite par les agronomes de terrain, outil qu’il rebaptisa « Balance ». Pour lui ce n’était pas un bilan…Et pourtant…

*

Un mot sur Stéphane Hénin. Ce chercheur de l’INRA a été, un moment, professeur à l’Agro. Je l’ai vraiment connu au ministère de l’environnement. Membre du Corpen, il jouait un rôle important dans ce ministère pauvre en hommes mais avec des crédits de recherche. Grâce à lui, j’ai pris contact avec la recherche scientifique agronomique de l’époque. Il a été un guide avisé. Malgré ses 80 ans, c’était un homme dynamique. Je lui dois beaucoup…comme Michel.

J’ai été économiste, spécialisé en gestion, membre de la Société Française d’Economie Rurale. Micro-économiste, j’ai traité de pas mal de sujets qui concernaient l’exploitation agricole au sens « classique » du terme. J’ai été très impliqué dans la naissance de la gestion financière de l’exploitation agricole, puis suis revenu à l’agronomie par le biais d’un Corpen dont je pense avoir orienté correctement de nombreux travaux et prises de position. Au ministère de l’environnement j’ai été aussi chef du bureau des eaux souterraines et devais suivre les affaire d’eau potable…L’agronomie et l’économie m’ont alors bien servi !

*

C’est dire combien cet ouvrage collectif remarquable a de l’importance pour Michel et pour moi. Je recommande sa lecture aux siens et…à mes futurs biographes !

Jean Sebillotte (novembre 2012)

PS- Ma mère aimait citer ces vers : « Gémir pleurer prier est également lâche / Fais énergiquement ta longue et lourde tâche / Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler / Puis après comme moi souffre et meurs sans parler. »

Une fois enclenchée, la vie crée des obligations. C’est très (trop) tard que j’ai découvert peinture, poésie, écriture, mais j’ai aussi pris beaucoup de plaisir à mon travail professionnel dans lequel j’ai mis en général de la passion !

Publié dans Articles, Ecriture, Lecture Etiquette: Hénin, Hommages, Jean Boiffin, livre lu, livre recommandé, Michel Sebillotte, Thierry Doré

septembre 26th, 2012 par Jean Sebillotte

Un proche vient de me communiquer ce commentaire qu’il m’autorise à reproduire ici.

Un proche vient de me communiquer ce commentaire qu’il m’autorise à reproduire ici.

« Je viens de terminer la lecture de ton premier roman. J’y ai pris grand intérêt et beaucoup de plaisir.

Je t’y retrouve bien : ne ménageant pas les explications, les questionnements ? J’ai bien aimé tes descriptions américaines, moi qui ne suis jamais allé aux USA. Et cette réflexion sur l’écriture, sur le roman dans le roman, je devrais dire cette recherche-détective bien menée avec suspense jusqu’au bout et bien insérée dans le temps actuel, tout cela m’a plu.

Même si de temps à autre je me disais : « ça, c’est bien de lui ! Quel bavard ! ». Mais, tout compte fait, pour un qui perd un peu la mémoire, c’est pas du luxe, ça facilite la reprise. »

A vrai dire ce lecteur a eu un peu de peine à rentrer dans le roman. Le début est toujours difficile à écrire. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois !

Publié dans Ecriture, Lecture Etiquette: Premier roman Henri- ou-le-legs-d'une-écriture, réaction-d'un lecteur

août 26th, 2012 par Jean Sebillotte

Comme le lecteur de ce blog l’aura constaté, je me suis lancé après bien des hésitations dans la publication d’un premier roman. Je le savais plein de défauts. Il m’aurait fallu le réécrire. J’y ai pensé, des proches m’en ont dissuadé. A quoi bon s’acharner, une fois l’œuvre achevée, à vouloir la reprendre ? Il leur semblait préférable que je me mette à un nouvel ouvrage.

Selon Elisabeth George (EG), dans Mes secrets d’écrivain — livre prêté, que je viens de lire et que je relirai —, l’idéal est d’avoir talent, passion et discipline. On a alors toutes chances d’être publié. J’ai la passion, je peux acquérir la discipline….mais le talent, ce quelque chose qui fait l’artiste ?

Ai-je le talent ?

Ce qui m’encourage est le sous-titre choisi par EG : Ecrire un roman, ça s’apprend ! J’ai déjà beaucoup appris en écrivant Henri ou le legs d’une écriture. Mais il me reste tant de choses à maîtriser pour écrire mon nouveau roman. Je le ferai en m’appliquant à bien prendre en compte les conseils d’Elisabeth relatifs à l’idée, la recherche, l’intrigue, les personnages, l’accroche, le point de vue (objectif, omniscient ou celui des personnages-points de vue avec leurs voix accompagnées d’un ton et d’une attitude), les dialogues, la scène, le suspense, les décors, le paysage, le canevas, le séquencier (sic), l’écriture du premier jet, la relecture rapide, la rédaction de l’argumentaire, l’appui d’un lecteur à froid, le troisième jet si nécessaire…

Elisabeth écrit heureusement : « Rappelez-vous que la seule règle est qu’il n’y a pas de règle, et s’il y a un domaine où cette non-règle s’applique c’est bien la structure du récit. » Elle prend alors pour exemple Faulkner !

Me voilà en partie rassuré. Mais si j’avais lu son bouquin avant d’écrire Henri ou le legs d’une écriture, peut-être me serais-je détourné de l’aventure, renâclant devant l’obstacle comme un cheval rétif…Heureusement, la passion était là comme la discipline (même imparfaite)…

Qui vivra, verra !

Je ne peux que conseiller la lecture de ce livre d’EG. Il ne s’adresse pas aux seuls écrivains de polars, genre où notre romancière excelle. Son livre, de plus de 300 pages, est sorti en avril 2011 des Presses de la Cité.

Publié dans Articles, Ecriture, Lecture Etiquette: 2crire un roman ça s'apprend, Elisabeth George, Secrets d'écrivains

juillet 12th, 2012 par Jean Sebillotte

Lors d’une longue conversation téléphonique avec Philippe M., j’évoque un poème en cours traitant de l’Homme au seuil du nouveau millénaire.

― J’ai imprimé, me dit-il, le texte splendide de l’Ode à l’Homme dans l’Antigone de Sophocle. Il correspond à ce que tu évoques.

Il m’en fait la lecture.

― Peux-tu me passer ce texte ?

Il me promet de le chercher dans son magma, c’est-à-dire dans son ordinateur dont l’ordre lui semble perfectible. Ses investigations sont fructueuses puisque je reçois le texte le soir même. Le voici, ami lecteur.

ODE A L’HOMME

ODE A L’HOMME

» Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme.

Il est l’être qui sait traverser la mer grise, à l’heure où souffle le vent du Sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l’être qui tourmente la déesse auguste entre toutes, la Terre,

la Terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit, celui qui la fait labourer par les produits de ses cavales.

Les oiseaux étourdis, il les enserre et il les prend,

tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers, dans les mailles de ses filets,

l’homme à l’esprit ingénieux. Par ses engins il se rend maître

de l’animal sauvage qui va courant les monts, et, le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l’épaisse crinière et l’infatigable taureau des montagnes.

Parole, pensée vite comme le vent, aspirations d’où naissent les cités, tout cela il se l’est enseigné à lui-même, aussi bien qu’il a su, en se faisant un gîte,

se dérober aux traits du gel ou de la pluie, cruels à ceux qui n’ont d’autres toits que le ciel ?

Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que peut lui offrir l’avenir. Contre la mort seule,

il n’aura jamais de charme permettant de lui échapper, bien qu’il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres imaginer plus d’un remède.

Mais, ainsi maître d’un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal comme du bien.

Qu’il fasse donc dans ce savoir une part aux lois de son pays et à la justice des dieux, à laquelle il a juré foi !

Il montera alors très haut au-dessus de sa cité, tandis qu’il s’exclut de cette cité le jour où il laisse le crime le contaminer par bravade.

Ah ! Qu’il n’ait plus de place alors à mon foyer ni parmi mes amis, si c’est là comme il se comporte ! »

SOPHOCLE (549-406 av.JC) dans « ANTIGONE »(442)

PS – Traduction, semble-t-il, de Paul Mazon. On peut se reporter à l’article suivant http://www.philolog.fr/lhymne-a-lhomme-sophocle/

Publié dans Articles, Ecriture, Lecture, Lectures, Poesie Etiquette: Antigone, Grèce antique, Ode à l'Homme, Poésie, Sophocle

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site