Catégorie: Articles

décembre 28th, 2015 par Jean Sebillotte

J’ai trouvé sur internet (site de BFMTV) l’article suivant de Jamal Henni qui me paraît intéressant à citer (partiellement) ici :

« Que tout un chacun puisse publier son livre est-il le stade ultime de la civilisation? Telle est la question posée par l’explosion de la production éditoriale en France. Depuis 25 ans, le nombre de nouveaux titres a été multiplié par deux, selon les chiffres du Syndicat national de l’édition (SNE).

Et encore, cette profusion éditoriale n’est que la partie émergée de l’iceberg. Car ne sont publiés qu’une infime fraction des manuscrits reçus par les maisons d’édition : moins de 1%, selon une étude de François Moreau et Stéphanie Peltier pour le SNE.

« La conséquence est une difficulté grandissante à faire connaître au public toutes ces nouveautés, et à leur assurer une visibilité dans les circuits de vente physique ou numérique », ajoute l’étude, qui note: « Le livre s’inscrit parfaitement dans l’économie de l’attention décrite par le prix Nobel d’économie Herbert Simon. La rareté ne caractérise plus la production des biens, mais l’attention des consommateurs ».

« Auteur cherche journaliste curieux »

En effet, la grande majorité de ces livres sortent dans une indifférence totale. Les médias ont parlé de seulement 15.315 ouvrages différents en 2014, selon la base de données Electre. Récemment, un auteur sélectionné pour le prix Renaudot mais dont aucun média n’avait parlé, a même dû publier une petite annonce dans Libération pour enfin « rencontrer un journaliste curieux »…

Surtout, « pour être vendu, un livre doit être disponible. Or la table des libraires n’est pas d’une longueur infinie. Le nombre moyen de titres disponibles dans les plus grandes librairies n’est que de 50.000. Pour une librairie de taille raisonnable consacrant 100 mètres carrés aux livres, le stock tombe à moins de 15.000 », ajoute l’étude du SNE. Résultat: « Toute nouveauté qui ne rencontre pas immédiatement son public se verra vite chassée des rayons, remplacée par les nouvelles nouveautés de la semaine ».

Un lectorat aisé, féminin et vieillissant

Hélas, le public est bien loin de pouvoir absorber cette profusion. « Cette offre souvent qualifiée de pléthorique peine de plus en plus à trouver son public », déplore l’étude.

Car les Français lisent globalement de moins en moins. En 2008, 70% des Français déclaraient avoir lu au moins un livre dans l’année, contre 79% en 2005. En pratique, cela reste un loisir pour les plus aisés: « Les cadres supérieurs comptent trois fois plus de forts lecteurs que les ouvriers », indique une étude du ministère de la Culture. Mais les lecteurs sont de plus en plus vieux. « Depuis 1973, la lecture de livres a connu un profond changement: elle s’est progressivement féminisée, tout en perdant le lien privilégié qu’elle entretenait avec la jeunesse ».

Les auteurs refusent de croire les chiffres

Bref, ce n’est donc pas parce qu’on publie deux fois plus de livres qu’on lit deux fois plus. Le doublement des titres sur les 25 dernières années a été compensé par une division par deux des tirages et des ventes, aujourd’hui tombés à des niveaux très faibles. Ainsi, un livre est édité désormais à moins de 6.000 exemplaires en moyenne, et se vend à 4.000 exemplaires à peine, selon le SNE.

« Il y a énormément de livres qui se vendent à moins de 500 exemplaires, tous éditeurs confondus, de Gallimard à Grasset en passant par P.O.L. Et dans ces livres-là, beaucoup ne dépassent pas les 250 exemplaires vendus. En fait, ce n’est pas rare qu’un livre se vende à moins de 100 exemplaires », expliquaient récemment Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny, à la tête de la petite maison d’édition Tristram.

Des chiffres si faibles que les écrivains pensent qu’ils sont faux: « Certains jeunes auteurs ne croient pas les résultats des ventes, pensant que l’éditeur truque les chiffres pour ne pas payer les droits ».

Des auteurs plus nombreux mais plus pauvres

Et ce n’est pas non plus parce que l’offre est deux fois plus importante que les gens lisent des livres de plus en plus divers. « En littérature, les ventes tendent à se focaliser sur un nombre d’auteurs de plus en plus restreint », pointe une autre étude du ministère de la Culture.

Mais tout cela ne décourage pas les vocations: « Il y a de plus en plus de gens qui écrivent, qui se projettent dans le fait d’être publiés. C’est devenu une annexe du développement personnel, tous milieux socio-culturels confondus », selon Jean-Hubert Gailliot et Sylvie Martigny.

Selon l’Insee, le nombre d’auteurs a bondi de 60% entre 1991 et 2011. Mais ces écrivains sont de plus en plus pauvres. En 2008, parmi les 53.605 écrivains assujettis à l’Agessa (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs), seuls 2.390 ont déclaré un revenu supérieur à 700 euros par mois… »

……

J’ajoute qu’il y avait, au bas de cet article, des statistiques convaincantes extraites de diverses sources. En voici des extraits :

En 1990, 38 414 titres sont parus dans l’année dont 20 252 nouveautés, en 2014, 98 306 dont 43 600 nouveautés.

En 1990: 8 440 exemplaires sont vendus par titre, en 2014 : 4 290

Les Français ayant lu un livre au cours des douze derniers mois représentaient en 1973 70% du total, en 2005, 79%, en 2008, 70%

Les Français lisant des livres en lisaient 21 par an en 1997 et 16 en 2008.

Publié dans Articles

septembre 3rd, 2015 par Jean Sebillotte

L’an passé j’ai lu Les Travailleurs de la mer. Qui le lit encore ? J’ai apprécié ce livre à mille lieux de Vercel.

Quand vous parlez à un de vos amis des romans de Victor Hugo, ils vous citent volontiers Les Misérables. Ils cherchent dans leurs souvenirs et vous citent Cosette, Jean Valjean, les Thénardier… Ils se rappellent avoir lu ça.

1500 pages

Quand un copain chargea le roman sur ma liseuse (qu’il avait remise à jour), je découvris que l’œuvre avait cinq tomes sous-titrés : Fantine, Cosette, Marius, L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis, et Jean Valjean ! C’est dire l’ampleur de l’ouvrage ! En livre de poche cela représente 1500 pages ! Il y a dans ces tomes des livres et des chapitre avec des titres. L’oeuvre est cloisonnée, articulée, cohérente et immense.

Si vos amis se souviennent du roman, je doute qu’ils l’aient lu. Je pense qu’ils en ont eu connaissance par des extraits scolaires. Au mieux ils auront lu une édition abrégée. Il en existe ! Je commençais par le tome 1. J’eus droit à quelques 70 pages sur l’évêque de Digne et sur tout son diocèse. Pages qui m’ont passionné où apparaît soudain Jean Valjean libéré du bagne. À la fin du tome, on finit par Fantine, mère de Cosette. Même procédé pour le tome suivant où on apprend tout de la bataille de Waterloo et ou arrive un certain Thénardier, détrousseur de cadavres. Etc.

Hugo adore partir dans de longues digressions, de très longues digressions et nous enseigner l’Histoire à sa façon que je trouve étonnante de précision, d’invention et… de poésie. Il en rajoute à plaisir, tartine des portraits, abuse des mots, utilise des adjectifs ronflants. Il en rajoute, se complaît dans de longues énumérations.

J’avoue cependant avoir accéléré la lecture en sautant les trop longues descriptions de lieux, de personnages, de costumes, de personnages. Hugo adore écrire des discours sur tout. Il en rajoute volontiers !

Et puis c’était l’été et j’avais tant de choses à faire.

Le contexte de la rentrée littéraire

En ce moment, le monde des lettres bruisse de nouvelles sur les livres de la rentrée. La saison des prix commence.

Pas question pour moi de me lancer dans une quelconque analyse de cette oeuvre qui a été l’objet de tant de travaux. J’ai lâchement fait un tour sur Wikipedia. Je livre ici un passage éloquant que je copie ici.

« Les deux premiers tomes des Misérables sont publiés le 3 avril 1862 à grand renfort de publicité, extraits de morceaux choisis dans les journaux et critiques élogieuses. La suite paraît le 15 mai 1862. À cette époque, Victor Hugo est considéré comme un des premiers hommes de lettres français de son siècle et le public se précipite pour lire son nouveau roman.

Les réactions sont diverses. Certains le jugent immoral, d’autres trop sentimental, d’autres encore trop complaisant avec les révolutionnaires. Les frères Goncourt expriment leur profonde déception, jugeant le roman très artificiel et très décevant. Flaubert n’y trouve « ni vérité ni grandeur ». Baudelaire en fait une critique très élogieuse dans les journaux, mais en privé le qualifiera de « livre immonde et inepte ». Lamartine en condamne les impuretés de langue, le cynisme de la démagogie : « Les Misérables sont un sublime talent, une honnête intention et un livre très dangereux de deux manières : non seulement parce qu’il fait trop craindre aux heureux, mais parce qu’il fait trop espérer aux malheureux ». Cette crainte est partagée par Barbey d’Aurevilly qui stigmatise le « livre le plus dangereux de son temps ».

Le livre acquiert cependant un grand succès populaire. Traduit dès l’année de sa parution en plusieurs langues (italien, grec, portugais), il reçoit dans ces pays, de la part des lecteurs, un accueil triomphal. »

N’est-ce pas savoureux ? Les grands de la littérature ne sont guère tendres entre eux !

Le point de vue du romancier que je deviens progressivement :

Je ne prétends à aucune science. Je m’étonne cependant de découvrir un roman gigantesque de liberté. Fallait-il qu’Hugo soit déjà célèbre pour être ainsi édité. De nos jours, un tel ouvrage retiendrait-il l’attention d’un éditeur ?

Il me semble que le roman, tel qu’il est conçu actuellement, doit être assez court et surtout ne pas contenir de développements qui feraient plaisir à l’auteur mais qui ne sembleraient pas être au service de l’intrigue. Foin des passages un peu philosophiques, un peu historiques, qui sentent l’essai. Nous n’aimons pas non plus les longues descriptions.

N’est-ce pas ça le problème ? Il y a un genre et il faut le respecter : roman, polar, récit, biographie, livre d’histoire, livre de philosophie, à chacun son contenu ! Ainsi « Le royaume », ce succès récent de librairie, a gêné. Était-ce un roman, une autobiographie, un essai ? Se piquait-il d’histoire, de science religieuse ? Il est un peu tout ça et cela a perturbé des lecteurs qui me sont proches.

Merci donc Victor Hugo de ton roman qui mélange pas mal de genres…

Comment conclure ?

Je ne vois qu’une chute à mon papier : lisez Victor Hugo, c’est un régal ! Mais c’est long !

Publié dans Articles, Ecriture, Lecture, Roman Etiquette: Hugo, Lecture, Les Misérables, roaman

mai 23rd, 2015 par Jean Sebillotte

Après la période des fêtes de fin d’année, puis celle de la publication de Fred et de sa première diffusion, j’ai eu l’impression de ne pas toucher terre. J’ai été sollicité par de multiples « devoirs » : aller voir mon père, jeune centenaire qui va sur ses 105 ans mais qui n’a plus la santé insolente du passé ; continuer à m’investir dans le quartier ; me consacrer à ma famille et à mes amis, voyager en Grèce… N’y a-t-il pas un art des inventaires à la Pérec ? Mais ici, ne serait-il pas fastidieux de poursuivre cette énumération ?

J’ai progressé dans mon troisième roman. Il me faut le laisser reposer pour le lire avec une certaine distance. Je ferai un tirage du texte la semaine prochaine et, sur le manuscrit ainsi créé, je pourrai travailler de nouveau. Je m’interroge, parfois douloureusement, sur l’intérêt de ce nouveau roman… La lecture de Virginia Wolf me montre combien est nécessaire la « probité » du romancier. « Ce que l’on entend par probité dans le cas d’un romancier », dit-elle, « c’est la conviction qu’il vous inspire que sa fiction est la vérité » (dans une chambre à soi ). Un sacré challenge !

À très bientôt donc !

Publié dans Articles

décembre 30th, 2014 par Jean Sebillotte

Je suis étonné, voire choqué que mon journal, Le Monde, ose des titres comme celui-ci : « L’Indonésie pleure les disparus du vol d’Air Asia » ou « L’Asie endeuillée par un nouveau crash aérien », ou encore « Le projet de canal du Nicaragua cristallise la colère ». Certes, les titres sont souvent un casse-tête pour un journal. Mais, là, Le Monde me semble tomber dans un des travers communs aux médias, l’exagération inutile. L’Indonésie est peuplée de 250 millions d’habitants, l’Asie de 4.4 milliards ! Cela fait beaucoup de gens en larmes ! Le Monde s’est peut-être procuré la recette de la colère cristallisée ?

Les titres ne sont pas nécessairement de la plume du journaliste qui a écrit l’article. Ne naissent-il pas de l’imagination des gens qui bouclent le journal. ? Procédé littéraire, me dira-t-on. Mais je préfère d’autres façon de titrer. Ailleurs, dans d’autres pages du même numéro du Monde, le titre aurait été : « Indonésie : les passagers disparus du vol d’Air Asia ». C’est plus précis mais moins racoleur… De même pourquoi pas simplement : « Nouveau crash aérien en Asie ». On peut préciser que ce crash est « sans survivants » ou « très grave ».

Un journal est là pour nous informer, pas pour faire pleurer un lecteur sensible ou abuser de l’hyperbole au risque de déformer la réalité.

En élargissant, que de fois un journaliste de la télé colle un qualificatif de son invention à un assassin, L’égorgeur d’enfants par exemple, et affirme implicitement qu’on le surnomme ainsi dans sa rue, son quartier, son patelin ! Ensuite, ce qualificatif est repris comme s’il s’agissait d’une réaction des voisins, des commerçants, de la police… que sais-je encore… et permet ce titre : L’égorgeur d’enfants devant ses juges. Etc. C’est un tic journalistique assez pénible… mais quand on sait maintenant, grâce au Monde du 30 décembre 2014, que tous les Asiates étaient deuil, car enfin on voit mal une zone géographique être endeuillé, on se dit que ce tic agaçant n’est pas trop grave !

Peut-être, cet article est-il vain ! Il m’a soulagé !

Jean S.

Publié dans Articles, Lecture Etiquette: journaux, Titre

décembre 25th, 2014 par Jean Sebillotte

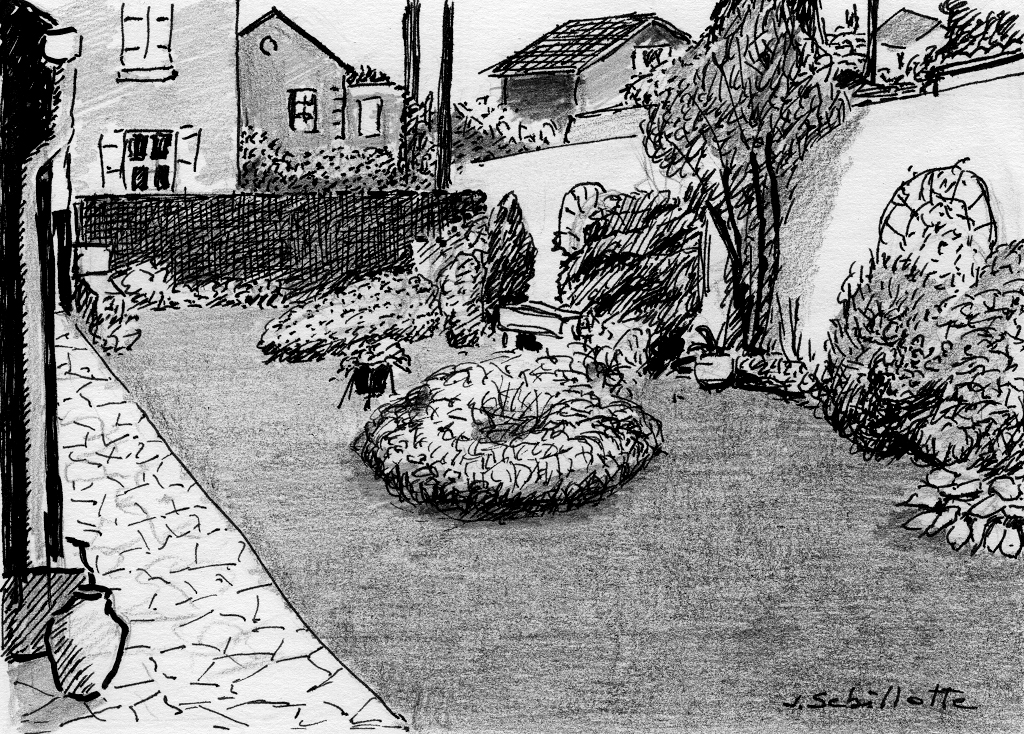

Certains ne veulent pas croire que j’ai arrêté de peindre, ils ont raison. J’ai peint un petit tableau récemment… Un atelier de vieux copains nous réunit certains lundis. Pendant fort longtemps nous avions un modèle vivant à dessiner. Parfois, rarement, nous peignions. Les effectifs se sont réduits. Nous cultivons la nature morte… surtout en hiver où l’atelier est long à chauffer. Là, je mène une recherche dont je reparlerai.

Dans notre quartier, nous avons un beau journal de huit pages grand format qui en comprend quatre en bichromie. Nous sommes près du numéro 60 à raison de trois numéros l’an. J’y participe depuis plus de 17 ans ! J’en ai déjà parlé dans ce blog. Il a été à l’origine de mon envie d’écrire. À force de peaufiner les textes…

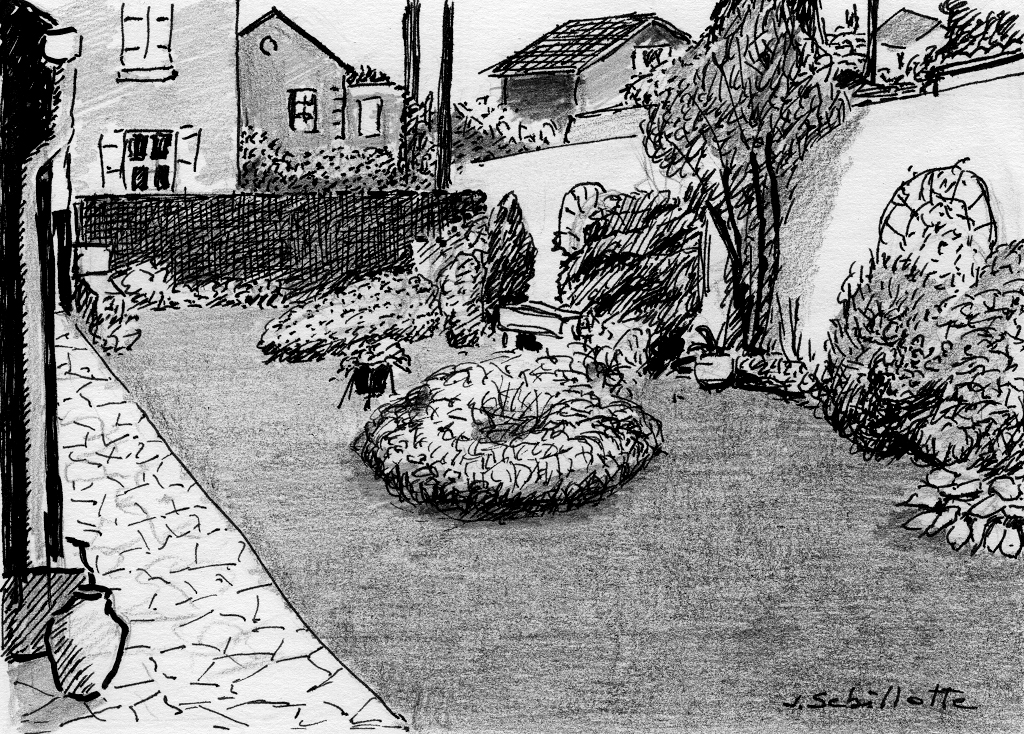

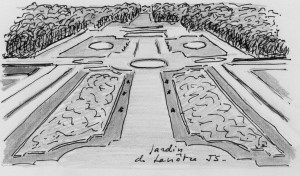

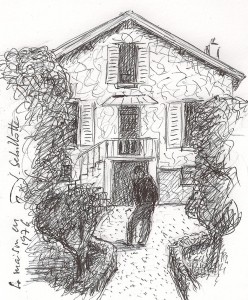

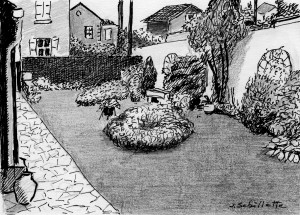

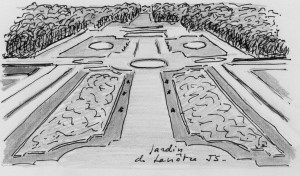

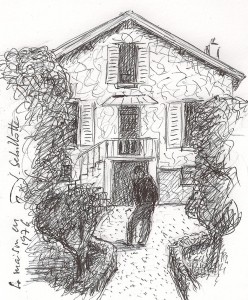

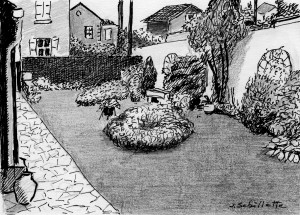

Très tôt il me fut demandé d’illustrer ce canard. Parfois, pour ma rubrique Balcon et jardins, j’exécute un dessin de façon fort libre. Le dessin a l’intérêt de permettre toutes sortes de styles à la différence de la peinture et peut-être aussi de l’écriture, bien que les dialogues permettent des variations de forme assez captivantes (Oh ! Zola). La poésie aussi, si on change les contraintes (voir avant -dernier article). Voici quelques exemples récents d’illustrations.

Il me faudrait aussi évoquer la commande d’une illustration et la diiculté d’y répondre. Sans être Plantu, j’ai quelque part un recueil de dessins refusés… publiés ensuite sans souci du journal.

Publié dans Articles, Dessins, Ecriture Etiquette: dessin, écriture, illustration, liberté, variation de style

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site

Se procurer ce livre : Editions du bord du Lot

Voir leur site